Blog

田村日記

-

2016/10/15

(14) 2017年 秋冬の巻

● 2017年11月21日(火)

【歌舞伎の大道具の雪】

歌舞伎の舞台にちらちらと舞う雪。降らせているのは大道具さんで、ちゃんと係の人がいます。今月(2017年11月)は、雪が降る演目が多くあるので、久しぶりに雪を降らせている現場を見学してきました(高所恐怖症なので、かなりクラクラしながら)。

雪が降る演目は「奥州安達原」「直侍」「新口村」。なんとなく「新口村」がよく降っているイメージですが、時間の割合としては「直侍」のほうがうんと降っています。下手だけ降らせる、舞台全体に降らせる、少し降らせる、うんと降らせるなど、バリエーションも豊か。腕っぷしの強い大道具さんの仕事をそばで見ていると、いろいろな発見がありました。雪だけでも、かなり濃密な世界。

それからどんな仕事も、その詳細を知るって大事だなと改めて感じました。聞くだけとか、書いてあるものを読むだけでなく、動いて自分の眼で見る。それをできるように、交渉する技術も、また大事。 -

2016/09/02

(13) 2017年 春夏の巻

● 2017年8月13日(日)

【ご冥福をお祈りします】

(撮影:谷内俊文)

(撮影:谷内俊文)

お世話になった歌舞伎の床山・高橋敏夫さんが亡くなられたので、お通夜へうかがってきました。。以前、取材で撮影した写真をパネルにして持参したら、ご遺族の方が式場に飾ってくださいました。仕事をしている高橋さんは、とてもいきいきされていたので、ぜひ参列者のみなさんに見ていただきたかったのです。

仕事をされているとき、本当に楽しそうでした。そして、ご自分達が使ういろいろな道具の質を向上させようと、常に気を配っておられる方でした。女方の髪飾り「鹿の子」や「べっこうの櫛・かんざし」の作り手捜しなども、御一緒させていただきました。こういう人の地味な活動があるからこそ、道具も保たれていくのです。やはり当事者が危機感をもって、しっかり動いてくれないと、サポートというものは、できません。 -

2016/06/01

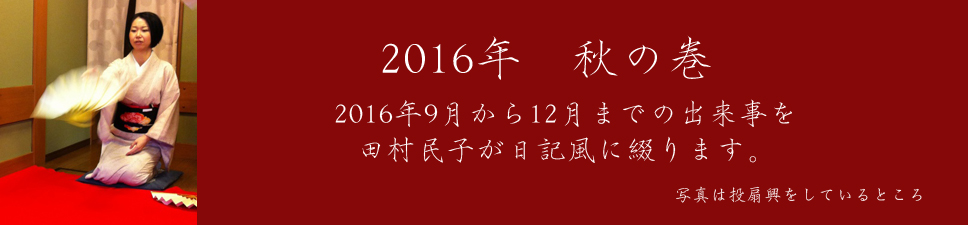

(12) 2016年 秋冬の巻

● 2016年12月13日(火)

【日本の伝統芸能展】

三井記念美術館で開催中の「日本の伝統芸能展」に行ってきました。雅楽、能楽、歌舞伎、文楽、琉球芸能、民俗芸能に関する展示があり、小規模ながら興味深く見ることができました。展覧会のチラシには写真も掲載されていますが、やっぱり本物を直に見ると迫力があります。個人的に面白かったのは、文楽を上演するときの人形遣いの体勢をマネキン3体で再現展示したコーナー(監修は桐竹勘十郎さん)。映像などで見たことはありますが、じっと止まっていてくれるので、しげしげと観察できます。文楽の頭も、たくさん展示されていていましたが、すごく魅力的でした。 -

2016/05/01

(11) 2016年 夏の巻

● 2016年8月3日(水)

【能のポンポン】

8/7に能のイベントにゲスト出演させていただきます。その準備をしていて、久しぶり能の「梵天(ぼんてん)」を出しました。数年前に組紐の職人さんから、いただいたものです。絹製でとっても手触りがよいのです。この梵天は、「おまんじゅう」とも言うそうで、山伏の扮装の一部となります。

梵天について、もう一度おさらいしようと思い、これを作られた職人さん(組紐や房を作られる専門の職人)に問い合わせをしました。この梵天は、極天(ごくてん)という絹糸で作られていますが、合糸して太い糸のような風合いになしてあります。でも、糸メーカーの体制が変わってしまい、現在は同じ物はできないとのこと。というわけで、この梵天は、貴重とのことでした。

極天を詳しく説明してもらいました。「蚕から引き上げた生糸(きいと・なまいと)からタンパク質を落として(落とし具合で○分練りと表現)、繊維部分(フィブリル・フィブロイン)だけを残したものが極天です。これは8中の極天を合わせたものですが、撚り合せていない(厳密には最低限の片より)です。束感のあるのは極天を撚った糸で、太白糸と称される。手で撚りあわせて調整もできますが、本来は生糸を硬く撚った後に(糸にしてから)練りをしたものです。よって体積が減るので柔らかくなるため、甘撚りで柔らかくしたものとは伸縮特性が違う」。

糸ひとつとっても、ものすごく深い世界が広がっていることがわかりますね! -

2016/01/01

(10) 2016年 春の巻

● 2016年2月20日(土)

【伊勢丹新宿本店での催事を終えて】

おかげさまで、なんとか伊勢丹での催事が終了しました。初めての催事のとりまとめでしたので、わからないことだらけで緊張の日々でした。昨年秋にこのお話をいただいてから、果たしてこの役割をきちんとつとめられるか不安のほうが多かったというのが正直な感想です。おかげさまで、催事はとても好評で、売り上げもいいものになりました。これも、催事にお越しくださったみなさん、催事の情報を拡散してくだっさったみなさんのおかげです。ありがとうございました。